近日,我院中医药民族医药国际联合实验室王炜教授团队在国际权威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区,Impact Factor: 13.4)发表题为“Hollow FeNi Prussian blue nanocages with enhanced peroxidase-mimicking activity for colorimetric detection of mercury ions and L-cysteine”的最新研究成果。该研究成功开发出一种具有显著类过氧化物酶活性的空心铁镍普鲁士蓝纳米笼(H-FeNi PBA nanocages),并基于此构建了一种新型比色传感平台,用于高灵敏检测汞离子(Hg2+)和L-半胱氨酸(Cys)。这一研究成果不仅为重金属污染和生物分子检测提供了新的技术手段,还展现出纳米酶在环境监测、中药材安全评估、生物医学领域的广阔应用前景。

重金属污染与生物分子失衡是全球关注的重大环境与健康问题。其中,Hg2+作为典型的有毒重金属,广泛存在于工业废水、土壤及水体中,即使低浓度暴露亦可损害神经、肾脏及心血管系统。同时,Cys作为重要的生物小分子,其浓度异常与多种疾病(如心血管疾病、肝损伤及神经退行性疾病)密切相关。传统检测方法(如原子吸收光谱、电感耦合等离子体质谱及高效液相色谱)虽具有较高灵敏度,但受限于昂贵设备及复杂操作,难以满足现场快速检测需求。近年来,基于纳米酶的比色传感技术因其低成本、操作简便及快速可视化优势,在重金属离子与生物分子的检测中受到广泛关注。然而,现有纳米酶在催化活性及抗干扰能力方面存在局限,特别是在复杂环境基质中的检测表现尚待优化。

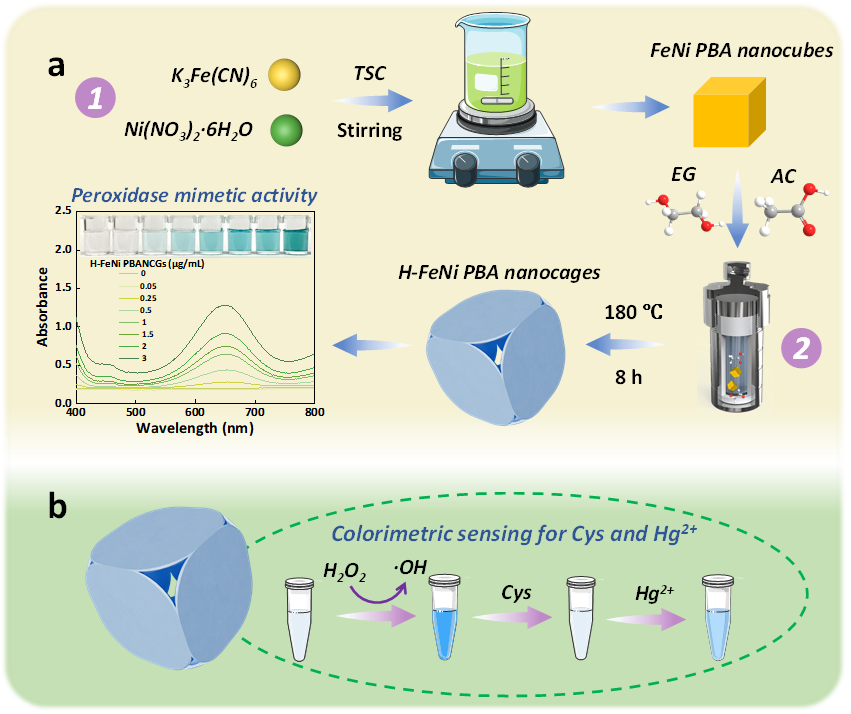

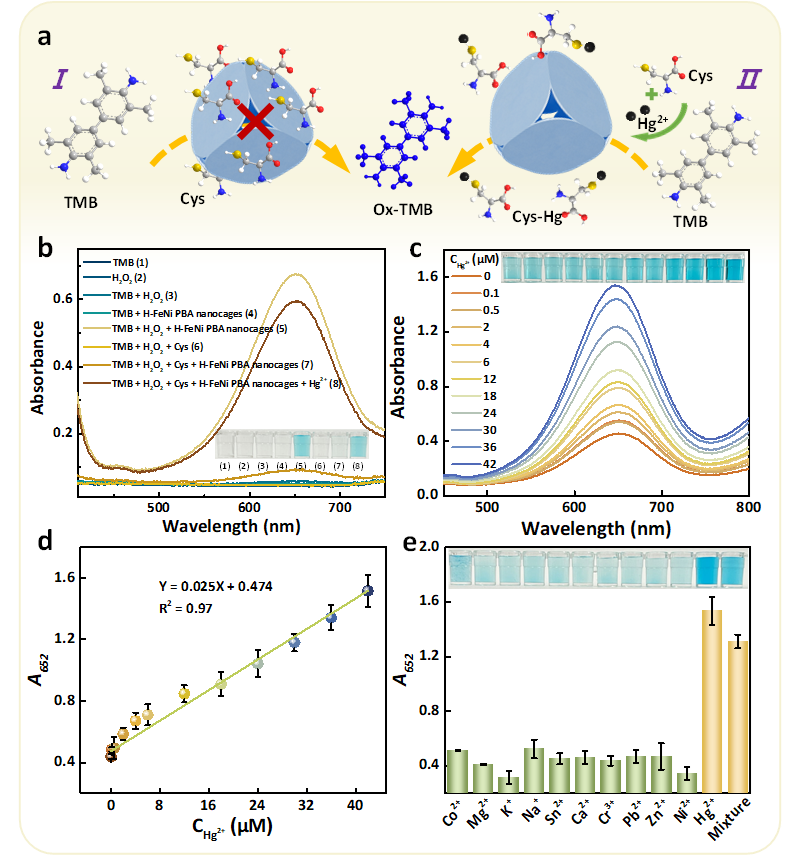

针对上述问题,团队通过简单的化学刻蚀方法,成功将铁镍普鲁士蓝纳米立方体转化为中空铁镍普鲁士蓝纳米笼。这种中空结构不仅显著增加了材料的比表面积和孔隙率,还提高了其类过氧化物酶活性。中空铁镍普鲁士蓝纳米笼在催化过氧化氢氧化3,3',5,5'-四甲基联苯胺时表现出优异的催化性能,能够产生明显的颜色变化,从而为比色检测提供了灵敏的信号输出。基于这一特性,研究团队开发了一种新型的比色传感平台,用于检测Hg2+和Cys。该平台利用Cys的还原性抑制中空铁镍普鲁士蓝纳米笼的催化活性,并通过Hg2+与Cys的特异性结合恢复催化活性,从而实现Hg2+的检测。该平台对Hg2+和Cys的检测限和线性检测范围均显著优于传统检测方法。

该比色传感平台成功地应用于实际水样(河流、湖泊和污水样品)和生物样品(羊血清)中的Hg2+和Cys检测,验证了其在复杂基质中的适用性与可靠性,并表现出较高的检测准确性和良好的重复性。与此同时,重金属污染已成为中药材种植过程中亟待解决的问题,土壤和灌溉水中的Hg2+可被药用植物吸收并在体内富集,进而影响中药材的安全性和有效性。因此,该平台在中药材及其生长环境的重金属污染监测方面具有重要应用价值,可为中药材质量控制和安全性评估提供高效、便捷的检测手段。此外,该研究还为纳米酶的设计与合成提供了新的思路。通过调控纳米材料的结构和表面性质,成功提升纳米酶的催化活性和抗干扰能力,为未来开发更多高效、稳定的纳米酶奠定基础。

我校为该文章的第一通讯单位,我院王炜教授团队博士后鲁迨为第一作者,田星副教授为共同第一作者,王炜教授为通讯作者。该工作得到了国家资助博士后研究人员计划、湖南省自然科学基金、湖南省教育厅优秀青年等项目的资助。